ΓΓΓΓ

ΓΓΓΓ

¥σ¹Üû≥ΚΘ±IΒΡώvΒΊοàΝ_çèΘ®ΫώΜί•|Ωhοΰ…Ϋφ²(zh®®n)ΖΕΚΆ¥εΘ©��Θ§ ÷≥÷‰¨–ΒΒΡΚΘ±IèΡΚΘ…œ―≤Ώâöw¹μ���Θ§îz”Ύ1931Ρξ�ΓΘ

ΓΓΓΓΓΓ»γΙϊ≤Μ «‘ΎΖ≠ιÜ≈fΒΊàDïr≈Φ»Μ”|≈ωΒΫΡ«²Ä‰Υ”¦���Θ§¥σ¹Üû≥Ρ«Τ§’ΩΥ{ΒΡΚΘ”ρ����Θ§‘ΎΚήΕύ»Υ―έ÷–���Θ§Μρ‘SÉHÉH“βΈΕ÷χ¬ΰιLΒΡϋSΫπΚΘΑΕΨÄ≈cΑΌçu÷°û≥ΒΡλΫλΜ�����ΓΘΫώΧλΒΡΈ“²ÉΝïëTΝΥ‘ΎΏ@άοΩ¥ΌψεΦû≥ΒΡΟάΨΑ�����ΓΔ ·Μ·≥«ΒΡη≠η≤���Θ§Ösθr”–»Υ÷ΣΒά�����Θ§ΑΌΡξ«ΑΒΡΏ@άο���Θ§‘χ «ΝνΈςΖΫ άΫ㬳οLÜ ΡëΒΡΓΑΚΘ±IΡΗΗέΓ±ΓΘ

êέ» ίÜ≥Ν¦]ïrΒΡàωΨΑ��ΓΘ±ΨΑφàDΤ§ ΅άΥ΅≥§Ζ≠≈Ρ

ΓΓΓΓ‘ΎΦ”÷ί¥σ¨W ΞΒΊ¹ÜΗγΖ÷–ΘàDïχπ^ΒΡΧΊ≤Ί≤Ωάο�Θ§λoλoΧ…÷χ“Μèà≥ωΑφ”ΎΟώ΅χ»ΐ °ΈεΡξΘ®1946Θ©8‘¬ΒΡ¥σ¹Üû≥ΒΊàDΓΘ‘ΎΡ«èàΫ¦(j®©ng)ΨïΫΜΩ½ΒΡΖΚϋSàDΦà…œ��Θ§•|Ϋ¦(j®©ng)114Γψ41Γδ45Γε���ΓΔ±±Ψï22Γψ37Γδ45ΓεΒΡΉχ‰Υϋc…œ��Θ§Κ’»Μ‰ΥΉΔ÷χ“Μ²ÄÜΈ‘~ΘΚΓΑWreckΓ±ΓΣΓΣ≥Ν¥§��ΓΘ

ΓΓΓΓΏ@²ÄÜΈ‘~œώ“ΜΒά…νΚΘάοΒΡ²ϊΑΧΘ§≤ΜÉH‰Υ”¦ΝΥ“ΜΥ“ΟϊΫ–ΓΑêέ» Γ±Θ®IreneΘ©ΒΡίÜ¥§‘Ύ1927Ρξ10‘¬19»’ΒΡ‘α…μ÷°ΒΊ����Θ§ΗϋΙ¥ΏBΤπΝΥ“ΜΕΈ‘ΎΈςΖΫΟΫΫι÷–ΓΑ≥τΟϊ’―÷χΓ±Θ§Εχ‘Ύ±ΨΆΝ”¦ë¦÷–Ös»’“φΡΘΚΐΒΡΚΘΫ°οL‘Τδ¦���ΓΘ

ΓΓΓΓΡ« «“Μ²Ä¨Ό”ΎΚΘ±IΒΡïr¥ζ��ΓΘ

ΓΓΓΓ≈»¹Ü Ωû≥

ΓΓΓΓ΅χκH“ï“ΑάοΒΡΓΑΚΘ±I€Ί¥≤Γ±

ΓΓΓΓ¥σ¹Üû≥÷–―κΕύùOΝΚΡΨ‰Ε����Θ§“Ιιg––ώ²‰O“Ή ήΉηΘ§«“û≥É»(n®®i)…ν€\≤Μ“Μ�Θ§ùOΟώèV÷ΟùOΨΏΘ§Ώ@–©èΆκsΒΡ≠h(hu®Δn)Ψ≥ûιΚΘ±IΧαΙ©ΝΥΧλ»ΜΒΡΤΝ’œ�����ΓΘ

ΓΓΓΓ‘ΎΫώΧλΒΡΚΫΚΘàD…œ���Θ§Έ“²ÉΚήκy’“ΒΫΓΑ≈»¹Ü Ωû≥Γ±Ώ@²ÄΟϊΉ÷��ΓΘ1937Ρξ3‘¬�Θ§Οώ΅χΟϊ¨Δ”ύùh÷\≥ ’àήä ¬Έ·ÜTïΰ���Θ§’ΐ Ϋ¨ΔΤδΗϋΟϊûι¥σ¹Üû≥�ΓΘΏ@“ΜΗϋΟϊ±≥Κσ��Θ§Τδ¨çκ[≤Ί÷χ“ΜΖN‘΅àD«–Ηνöv ΖΒΡ¦QΫ^���ΓΘ

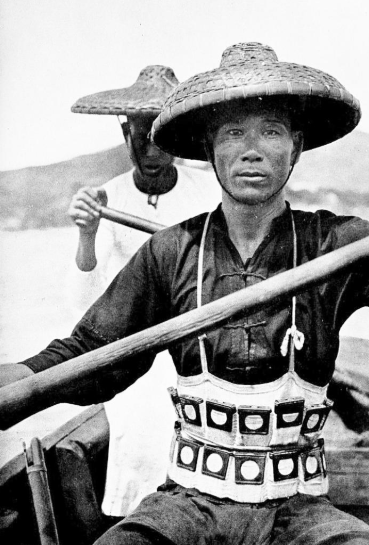

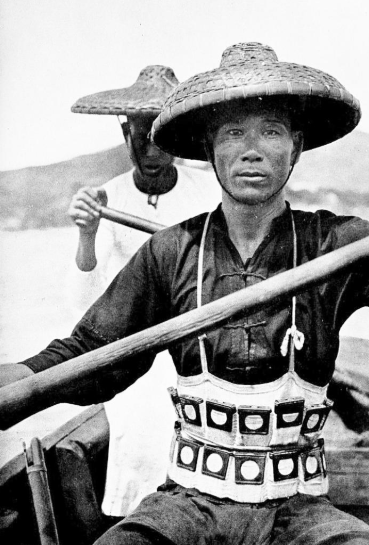

Οά΅χ”¦’ΏövövûθΥΙ≈ΡîzΒΡ¥σ¹Üû≥ΚΘ±I��ΓΘ

ΓΓΓΓΥυ÷^ΒΡΓΑ≤Μ”δΩλΓ±�Θ§Κή¥σ≥ΧΕ»…œ‘¥”ΎΚΘ±IΓΘ20 άΦoΕΰ»ΐ °Ρξ¥ζ�����Θ§»γΙϊΡψ‘ΎœψΗέΜρ²êΕΊΒΡàσî²Ζ≠ιÜàσΦà�����Θ§¥σ¹Üû≥Θ®Bias BayΘ©ΒΡ≥ωγR¬ ΗΏΒΟσ@»Υ�Θ§Υϋ «ΈςΖΫΟΫσwΙPœ¬ΒΡΓΑΖΥ≥≤Γ±Θ§ «Ώh•|ΚΫΏ\ΨÄ…œΒΡΓΑΑΌΡΫ¥σΓ±����ΓΘ

ΓΓΓΓ1936ΡξΘ§ïr»Έ≈»¹Ü Ωû≥Ψ·²δΧé÷ς»ΈΒΡξê…ς‰s‘χΉωΏ^“Μμ½Νν»Υ–Ρσ@ΒΡΫy(t®·ng)”΄ΘΚΉ‘1921Ρξ÷Ν1934ΡξΒΡ13Ρξιg�Θ§―ΊΚΘΑl(f®Γ)…ζΒΡ―σ¥§ρTΫΌΑΗΙ≤58ΉΎΘ§Τδ÷–Ψ≈≥… «ΓΑ≈»¹Ü Ωû≥÷°»Υûι÷°Γ±�Θ§Ηϋ”–ΑκîΒ(sh®¥) «‘Ύ¥ΥΒ«ξëδNΎE�����ΓΘΓΑ≈»¹Ü Ωû≥÷°Οϊ��Θ§÷–΅χ»ΥΕύ≤Μ÷Σ��Θ§Φ¥ΈαΜ¦÷°»Υ���Θ§“ύθr”–÷Σ÷°’Ώ���Θ§Έ©΅χκHιg³tΕζ λΡή‘îΓ��ΘΓ±ξê…ς‰sΒΡΗ–Ω°÷–éß÷χéΉΖ÷üoΡΈ�ΓΘΡ«ïrΒΡΚΘ±IΘ§Εύ≥ω…μ”Ύοΰ…Ϋ�ΓΔΖΕΚΆçè“ΜéßΘ§“‘Ώ@Τ§çuéZΟή≤Φ��ΓΔΑΒΫΗÖ≤…ζΒΡΚΘû≥ûιΗυ™ΰ(j®¥)ΒΊ�ΓΘ

ΓΓΓΓûιΚΈΚΘ±IΓΑ«ύ≤AΓ±¥σ¹Üû≥ΘΩ

ΓΓΓΓΖ≠Ω¥«εΙβΨwΡξιgΒΡΓΕ–¬Ήg÷–΅χΫ≠ΚΘκU“ΣàD÷ΨΓΖ��Θ§Μρ‘SΡή’“ΒΫΒΊάμ¨W…œΒΡ¥πΑΗ����ΓΘ¥σ¹Üû≥÷–―κΕύùOΝΚΡΨ‰Ε����Θ§“Ιιg––ώ²‰O“Ή ήΉη�Θ§«“û≥É»(n®®i)…ν€\≤Μ“ΜΘ§ùOΟώèV÷ΟùOΨΏ��Θ§Ώ@–©èΆκsΒΡ≠h(hu®Δn)Ψ≥ûιΚΘ±IΧαΙ©ΝΥΧλ»ΜΒΡΤΝ’œ�ΓΘΗϋ…ν¨”ΒΡ‘≠“ρ³t «ΓΑΏÖΨâΜ·Γ±ΓΘΑΌΡξ÷°«ΑΒΡ¥σ¹Üû≥��Θ§«πΝξ±ι≤Φ����Θ§ξë¬Ζι]»ϊΘ§ΙΌΗ°±O(ji®Γn)“ïΥ……Δ���ΓΘΏ@άο «ôύΝΠΒΡ’φΩ’ΒΊéß���ΓΘΚΘ±I²ÉΤΫ»’άο «ΓΑΟφ≥·¥σΚΘΓ±ΒΡùOΟώ��Θ§Μρ «Εψ±ή±χ“έΒΡΝςΟώ���Θ§“ΜΒ©Αl(f®Γ)§F(xi®Λn)…Χ¥§––èΫ����Θ§±ψΜΞœύ¥Β…Ύ���Θ§μïΩΧιgΜ·…μûιΫΌΖΥ���ΓΘΖ÷ΙΛ÷°Ος¥_Θ§Ρ§Τθ÷°ΗΏ�����Θ§Νν»Υ’Π…ύ��ΓΘ‘ΎΆβΚΘ”––Γ¥§Ϋ”ëΣ����Θ§ΑΕ…œ”–¥εΟώ―ΎΉoδNΎEΘ§–Έ≥…ΝΥ“Μ½lΆξ’ϊΒΡΚΎ…Ϊ°a(ch®Θn)‰I(y®®)φ€��ΓΘ

ΓΓΓΓ1931Ρξ��Θ§“ΜΈΜΟϊΫ–ΑΔΝ–ΜτΓΛövövûθΥΙΘ®Aleko LiliusΘ©ΒΡΟά΅χ”¦’Ώ�Θ§ûιΝΥΫ“ι_Ώ@¨”…ώΟΊΟφΦÜΘ§÷Μ…μ«ΑΆυΑΡιTΘ§’fΖΰ°îïr±PΨα÷ιΫ≠ΩΎΒΡ÷χΟϊ≈°ΚΘ±IΌ΅Ίî…Ϋ���Θ§Ή¨ΥΐÖf(xi®Π)÷ζΉ‘ΦΚ«ΑΆυ¥σ¹Üû≥ΒΡΚΘ±IΗCϋcΏM––≤…‘L�ΓΘΏ@ «“Μ¥ΈΆφΟϋΒΡ≤…‘L����ΓΘ‘ΎΌ΅Ίî…Ϋ≈…≥ωΒΡ5Οϊ±ΘγSΉoΥΆœ¬Θ§övövûθΥΙ‘Ύ¥σ¹Üû≥ΒΡΓΑFan Lo KongΓ±Θ®ΖΕΚΆçèΘ©Β«ξë���ΓΘ‘ΎΥϊΒΡγRν^άο�����Θ§¥σ¹Üû≥ΒΡ¥ε«f±μΟφ…œΤΫλo»γ≥Θ��Θ§≤ίΈί��ΓΔΆΝâΠ�ΓΔΤρΊΛ≈cΚΔΉ”ΫΜΩ½����Θ§ΒΪ‘ΎΡ«ΤΫλoΒΡ±μœσœ¬Θ§Ös≤Ί÷χ¨ΘιT«τΫϊ»ΥΌ|(zh®§)ΒΡΚΎΈί����ΓΘ

ΓΓΓΓΥϊ‘Ύïχ÷–”¦δ¦ΝΥσ@κUΒΡ“ΜΡΜΘΚ°îΥϊΦήΤπ»ΐΡ_Φή€ ²δ≈Ρîzïr���Θ§“ΜΟϊ≈≠öβ¦_¦_ΒΡΡ–»Υ™]÷χ»≠ν^¦_ΝΥΏ^¹μΓΘ»τ≤Μ «±ΘγS≈e‰¨œρΧλχQ‰¨ ΨΨ·����Θ§Ώ@ΈΜΟά΅χ”¦’ΏΩ÷≈¬‘γ“―Μξîύ°êύl(xi®Γng)�ΓΘΥϊ‘Ύκxι_ïrΒΡΗ–΅@ΡΆ»Υ¨ΛΈΕΘΚΓΑ‘Ύ¥σ¹Üû≥Θ§ΥΤΚθΟΩ²Ä»ΥΕΦ”–‘S‘SΕύΕύüoèΡ’fΤπΒΡΙ ¬���Γ�����ΘΓ±

ΓΓΓΓ¹y ά½n–έ

ΓΓΓΓèΡΓΑ±χΖΥΓ±≤ΧρvίxΒΫΓΑΚΘ±I≈°Μ Γ±ΉTΫπ΄…

ΓΓΓΓ≤Χρvίx“ΜΖΫΟφΫ”ùζΚΘ±I��Θ§“ΜΖΫΟφ«ήΉΫ°êΦΚΚΘ±I―ϊΙΠ��Θ§…θ÷Ν÷±Ϋ”ÖΔ≈cΫâΦή�����ΓΘΏ@ΖNΓΑ±χΖΥ“ΜΦ“Γ±ΒΡ§F(xi®Λn)œσ�Θ§’ΐ «Οώ΅χ≥θΡξôύΝΠ ß–ρΒΡΩs”ΑΓΘ

ΓΓΓΓ‘ΎΏ@Τ§Μλ¹yΒΡΚΘ”ράο����Θ§’Q…ζΝΥΗς…Ϊ≤ίΟß”Δ–έ≈c¹y ά½n–έΓΘ

ΓΓΓΓ™ΰ(j®¥)1929ΡξΒΡΓΕ…ξàσΓΖàσΒά���Θ§°îïrΒΡ¥σ¹Üû≥ΖΥàF“‘ύèΫϋîΒ(sh®¥) °¥εûι÷ς��Θ§ΖΥ Ή «“Μ²ÄΫ–≤ΧΡ≥ΒΡ»Υ�����ΓΘ¥Υ»ΥΫKΡξ…μ÷χήäΖΰ��Θ§£λ÷Η™]ΒΕ�Θ§κmΡΩ≤ΜΉRΕΓ��Θ§ÖsΙΆ”–÷–”ΔΈΡïχ”¦�����Θ§Φή³ί °Ήψ���ΓΘΥϊΒΡ ÷ΕΈ‰OΤδöà»ΧΘΚΓΑΥυΫâ»βΤ±��Θ§»ΐ²Ä‘¬É»(n®®i)»τ≤ΜΎH…μ�Θ§³t”ΟΒΕ¨Δ»βΤ±Ρ_ΤΛœς»ΞΘ§Νυ²Ä‘¬≤ΜΎH���Θ§³t≥ι»βΤ±Ρ_Ϋν�Θ§ ΙΤδπIΥά�����Γ���ΘΓ±

Β«ΑΕΒΡΚΘ±I ¥σ¹Üû≥ΚΘ±I¥§Θ§îz”Ύ1938Ρξ����ΓΘ

ΓΓΓΓΏ@²Ä≤ΧΡ≥Θ§±ψ «Οώ΅χ≥θΡξ‘χΉΖκSξêΨΦΟςΒΡΚΘΑΕ―≤Ζάξ†ξ†ιL≤Χρvίx��ΓΘΥϊ±Ψ «ΙΌ±χ�����Θ§Ί™ΊüΨÉΡΟΚΘ±I����Θ§Κσ¹μάϊ”ϊ―§–Ρ����Θ§ΆφΤπΝΥΓΑπB(y®Θng)ΩήΉ‘÷ΊΓ±ΒΡΑ―ëρ�ΓΘ≤Χρvίx“ΜΖΫΟφΫ”ùζΚΘ±IΘ§“ΜΖΫΟφ«ήΉΫ°êΦΚΚΘ±I―ϊΙΠ���Θ§…θ÷Ν÷±Ϋ”ÖΔ≈cΫâΦή�����ΓΘΏ@ΖNΓΑ±χΖΥ“ΜΦ“Γ±ΒΡ§F(xi®Λn)œσ��Θ§’ΐ «Οώ΅χ≥θΡξôύΝΠ ß–ρΒΡΩs”Α��ΓΘ

ΓΓΓΓ»ΜΕχ���Θ§‘Ύ¥σ¹Üû≥±äΕύΒΡΚΘ±Iν^ΡΩ÷–Θ§ΉνΝνΈςΖΫ άΫγ²»(c®®)ΡΩΒΡ����Θ§Ös «“Μ²Ä≈°»ΥΓΣΓΣ±ΜΙΎ“‘ΓΑΚΘ±I≈°Μ Γ±Θ®Pirate QueenΘ©ΖQΧ•ΒΡΉTΫπ΄…ΓΘ1934Ρξ11‘¬27»’�Θ§œψΗέΓΕΡœ»A‘γàσΓΖΩ·Αl(f®Γ)ΝΥ“Μ³t”–»ΛΒΡä ‰Ζ–¬¬³ΘΚΚΟ»Râ]¨ß―ίώRΩΥΓΛ»ϊÉ»(n®®i)ΧΊΨ”»Μ“Σ≈Ρ“Μ≤ΩξP”Ύ¥σ¹Üû≥ΚΘ±I≈°Μ ΒΡκä”Α����Θ§Εχ«“Τπ”ΟΝΥ“ΜΈΜΟά΅χΫπΑl(f®Γ)≈°ά…¹μο½―ί���ΓΘΏ@ΈΜ≈°Μ ΒΡ‘≠–Ά�Θ§’ΐ «Μίξ•ΩhΡœΫρύl(xi®Γng)Θ®ΫώΥ°ΩΎΐàΫρΘ©»ΥΉTΫπ΄…����ΓΘ

ΓΓΓΓΉTΫπ΄…ΒΡ≥…ΟϊΘ§‘¥”ΎΥΐΒΡöà»Χ≈côCΟτ���ΓΘ‘ΎΚΘ±I Δ––Ρœ÷–΅χΚΘΒΡ°îïr�Θ§¥§Ώ\Α≤ôz‰O΅ά�Θ§Μυ±ΨΕΦ“ΣΥ―…μ��ΓΘûιΝΥé߉¨…œ¥§��Θ§ΉTΫπ΄…ΨΙ»ΜΗ…≥ωΓΑΤ ΗΙ≤Ί–ΒΓ±ΒΡΙ¥°îΓΣΓΣΌI¹μ≈°Ά·�����Θ§Ηνι_ΗΙ≤Ω≤Ί»κ‰¨÷ß‘ΌΩpΚœ����Θ§²Έ―b≥…±ß–ΓΚΔΒΡ΄D»Υ±ήι_Υ―…μ�����ΓΘΏ@ΖNΝν»ΥΑl(f®Γ)÷ΗΒΡ ÷ΕΈ�����Θ§Ή¨ΥΐΒΟ“‘Εύ¥Έ≥…ΙΠρTΫΌΆβ―σίÜ¥§�����ΓΘ

ΓΓΓΓ1929Ρξ9‘¬�����Θ§»’ίÜΓΑΒΊάεΆηΓ±‘Ύ¥σ¹Üû≥ΚΘΟφ±ΜΫΌ���ΓΘ“ΜΟϊ–“¥φΒΡ≈_…ΧΆθΏ_»Ϊ‘χœρΓΕ…ξàσΓΖ”¦’ΏèΆ ωΝΥΡ«σ@Μξ“ΜΡΜΘΚ‘ΎΡ«»ΚΚτΚ»Ϋ–΅ΧΒΡΚΖΖΥ÷–Θ§÷Η™]»τΕ®ΒΡΨΙ «“ΜΈΜΡξΖΫΕΰ °�ΓΔ¥ΫΦtΐXΑΉΓΔκpΡΩΨΦΨΦ”–…ώΒΡΓΑ¥σ…©Γ±�ΓΘ

ΓΓΓΓΥΐ…쥩ʾΡzΨI…ά―ùΘ§Ρ_ΧΛΨGΑϋΜ®Ψ³–§Θ§κp ÷≥÷É…±ζ»ΐΧ•ΉσίÜ ÷‰¨�����ΓΘΟφ¨ΠΆθΏ_»ΪΓΑΊöΚ°÷°Φ“Γ±ΒΡ«σπà��Θ§Υΐ’³–ΠΉ‘»τΒΊΨήΫ^ΘΚΓΑÉzΣqΈ¥ΦόΖρ�����Θ§Εχ†•ΚτÉzûι¥σ…©Κθ��ΘΩΈ¥ΟβΧΪΏ^–Π‘£�ΓΘÉzκmΜρΩ…€ ”Ύ»Υ«ιΘ§ΒΪ–÷ΒήίÖ¨ΔöwΉο”ΎÉz“”��Γ�����ΘΓ±

ΓΓΓΓΏ@ΖN”Κ»ί≈cΕΨά±≤Δ¥φΒΡΧΊΌ|(zh®§)����Θ§ΑικSΝΥΥΐôM––ΚΘ…œ °”ύΡξ���ΓΘ÷±ΒΫ1935Ρξ����Θ§Ώ@ΈΜ‘χΫ¦(j®©ng)≤ΜΩ…“Μ άΒΡΓΑ≈°Μ Γ±“ρ ηΚωù™ΜΊΜί÷ίΗ°≥«±±ιTΫ÷‘ΔΥυΘ§±ΜΨ·ιLύ΅–―Οώ²…œΛΉΞΪ@���ΓΘ±Μ≤Εïr��Θ§Υΐ“ά»ΜëB(t®Λi)Ε»èΡ»ί�����Θ§’³–ΠΉ‘»τ��ΓΘΡ«“ΜΡξ����Θ§ΥΐΡξÉH31öq��ΓΘΫ¦(j®©ng)ήä ¬Ζ®ΆΞ¨è≈–����Θ§Υΐ±Μ≈–ΧéüoΤΎΆΫ–ΧΘ§ΫKΫY(ji®Π)ΝΥΤδΉοêΚΕχ²ςΤφΒΡ“Μ…ζ����ΓΘ

ΓΓΓΓêέ» ίÜ

ΓΓΓΓΒΊàD…œΒΡΡ«²ÄΓΑWreckΓ±

ΓΓΓΓΡ«²ÄΒΊàD…œΒΡΓΑWreckΓ±‰Υ”¦���Θ§”¦δ¦ΒΡ≤ΜÉHÉH «“ΜΥ“≥Ν¥§Θ§Ηϋ «Ϋϋ¥ζ÷–΅χΚΘôύÜ ß�ΓΔΚΘ―σ÷Έάμ ß–ρΒΡ±·¦ωΒΉ…ΪΓΘ

ΓΓΓΓ»γΙϊ’fΉTΫπ΄…ΒΡΙ ¬≥δùMΝΥΫ≠Κΰ²ςΤφ…Ϊ≤ ��ȧѫϥºàD…œΡ«²ÄΓΑWreckΓ±‰Υ”¦Υυ¥ζ±μΒΡΓΑêέ» ίÜΓ±≥Ν¦] ¬Φΰ�����Θ§³t «“ΜàωèΊν^èΊΈ≤ΒΡ΅χκH±·³Γ≈cΆβΫΜ≤©όΡ�ΓΘ

ΓΓΓΓ1927Ρξ10‘¬17»’Θ§κ`¨Ό”Ύ’–…ΧΨ÷ΒΡΩΆΊ¦ίÜΓΑêέ» ίÜΓ±èΡ…œΚΘÜΔΚΫ����Θ§ΡΩΒΡΒΊ «èV÷ίΓΘΏ@Υ“¥§Ϋ^Ζ«Β»ιe÷°ίÖ��Θ§Υϋ‘λ”Ύ1890Ρξ���Θ§‘χÖΔΦ”Ώ^÷–»’ΦΉΈγëπ(zh®Λn)†éΒΡΏ\±χ»Έ³’�����ΓΘ»ΜΕχ���Θ§Ώ@ΈΜΓΑάœ±χΓ±¦]ΒΙ‘ΎΦΉΈγΒΡœθüüάοΘ§Ös‘ΎΦ¥¨ΔΆΥ“έΒΡΡΚΡξ����Θ§ΒΙ‘ΎΝΥ¥σ¹Üû≥ΒΡΑΒ”Α÷–ΓΘ

ΓΓΓΓ10‘¬19»’«ε≥Ω�����Θ§°îïr»Έ≈≤ΆΰΦ°¥§ιL≠²…≠’ΐ€ ²δœμ”Ο‘γ≤Άïr�Θ§ù™Ζϋ‘Ύ≥ΥΩΆ÷–ΒΡΚΘ±IΆΜ»ΜΑl(f®Γ)κyΓΘΥϊ²É‰¨™τΝΥ Χ’Ώ�Θ§―ΗΥΌΩΊ÷ΤΝΥΕφ‰«ΓΘΚΘ±I²ÉΒΡ”΄³ùΚήΟς¥_ΘΚ±ΤΤ»¥§÷ΜΨè––�����Θ§¥ΐΧλΚΎΚσώ²?c®®)κΓΑΚΘ±IΡΗΗέΓ±¥σ¹Üû≥δNΎE��ΓΘ

ΓΓΓΓ»ΜΕχ�����Θ§Υϊ²ÉΉ≤…œΝΥ“Μ²Ä”≤≤γΓΣΓΣ’ΐ‘Ύ¥σ¹Üû≥ΆβΚΘ≤ΌΨöΒΡ”Δ΅χΜ Φ“ΚΘήäù™ΆßL4Χ•ΓΘ

ΓΓΓΓ™ΰ(j®¥)1927Ρξ10‘¬22»’ΓΕ…ξàσΓΖΩ·Αl(f®Γ)ΒΡΓΕêέ» ίÜΖΌöß«ι–ΈΓΖ“ΜΈΡ‘îΦö”¦δ¦ΘΚ°îΆμ8ïr‘S�Θ§”Δήäù™ΆßL4Χ•ΆßιLΙΰά≠ùhΑl(f®Γ)§F(xi®Λn)ΝΥœ®üτ»κû≥ΒΡêέ» ίÜΘ§–ΈέEΩ…“…���ΓΘù™ΆßΕύ¥ΈΑl(f®Γ)üτΧ•Ψ·Ηφüo–ß���Θ§ΥλΑl(f®Γ)Ω’≈Ύ ΨΨ·ΓΘΚΘ±I²É“≤ «ΆωΟϋ÷°ΆΫ�Θ§≤ΜÉH≤ΜΆΘή΅Θ§Ζ¥Εχ±ΤΤ»ôCéüΦ”ΥΌ¦_œρΑΕΏÖ����Θ§…θ÷Νœρù™Άßι_‰¨…δ™τΓΘ

ΓΓΓΓ“äΆΰ΅‰üo–ß��Θ§Ιΰά≠ùhœ¬Ννι_≈Ύ���ΓΘ“ΜΟΕΥΡÖΦèΫΒΡ≈Ύè½ΨΪ€ ™τ÷–ΝΥêέ» ίÜΒΡôCΤς “����ΓΘ

ΓΓΓΓ≈Ύè½ΒΡΆΰΝΠ≤ΜÉHΉ¨¥§÷ΜΑc·à�Θ§Ηϋ“ΐ»ΦΝΥ¥σΜπΓΘΝ“Μπ≈c±§’®÷–�Θ§≥ΥΩΆ≈cΚΘ±IΦäΦäΧχΚΘ��ΓΘ–“Ώ\ΒΡ «�����Θ§”Δήäù™Άß±μ§F(xi®Λn)≥ωΝΥ‰OΗΏΒΡ»ΥΒά÷ςΝxΨΪ…ώΘ§Υϊ²ÉΟΑ÷χοLάΥ����Θ§≈cΚσ¹μΎsΒΫΒΡ―≤―σ≈ûΓΑΒ¬άοΧ•Γ±ΓΔρ¨(q®±)÷π≈ûΓΑοL‘ΤΧ•Γ±’Ιι_ΝΥ¥σ“é(gu®©)ΡΘΨ»‘°��ΓΘΉνΫK����Θ§¥§…œ258Οϊ≥ΥΩΆ÷–”–234»ΥΪ@Ψ»Θ§24»Υ‘α…μ¥σΚΘ�����ΘΜΚΘ±I÷–1»ΥΥάΆω��Θ§7»Υ±Μ≤Ε���ΓΘ

ΓΓΓΓ°îïr”–Νς―‘ΖQ”Δ΅χù™Άß≤ΜΖ÷«ύΦt‘μΑΉΑl(f®Γ)…δΝΥÉ…ΟΕτ~άΉ™τ≥ΝΝΥ…Χ¥§�����Θ§Ώ@ο@»Μ «üoΜϋ÷°’³�ΓΘ»τ’φ÷–ΝΥÉ…ΟΕτ~άΉΘ§Ώ@Υ“«ß΅ç–ΓίÜ‘γ“―Ζέ…μΥιΙ«���Θ§ΡΡΏÄ”–É…ΑΌΕύ»ΥΪ@Ψ»ΒΡΤφέE�ΘΩ

ΓΓΓΓΒΪΏ@Τπ ¬Φΰ―ΗΥΌ―ίΉÉ≥…ΝΥ“ΜàωΆβΫΜοL≤®�ΓΘ

ΓΓΓΓ‘ΎΟώ΅χ’ΰΗ°―έ÷–Θ§êέ» ίÜκm±ΜΫΌ≥÷��Θ§ΒΪ»‘ë“£λ÷–΅χ΅χΤλ���Θ§«“≥ω ¬ΒΊϋc‘Ύ¥σ¹Üû≥νIΚΘÉ»(n®®i)���ΓΘ”Δ΅χΚΘήäι_≈Ύ™τ≥Ν÷–΅χ…Χ¥§Θ§ «¨Π÷ςôύΒΡ΅ά÷Ί«÷ΖΗ�����ΓΘΆβΫΜ≤Ω™ΰ(j®¥)άμΝΠ†é�����Θ§“Σ«σ”ΔΖΫ÷¬«Η≤ΔΌrÉîΓΘ

ΓΓΓΓΕχ”ΔΖΫ³t‘°“ΐ΅χκHΖ®�����Θ§’JΕ®Ώ@ «ΓΑ‰Υ€ ΒΡΚΘ±I––ûιΓ±��ΓΘ‘ΎΥϊ²ÉΩ¥¹μ�Θ§÷–΅χ’ΰΗ°Ωv»ίΚΘ±IΥΡΤπ��Θ§…θ÷ΝüoΖ®ΙήΩΊΉ‘ΦΚΒΡνIΚΘ�����Θ§”Δ΅χΚΘήä «‘Ύ¥ζûι–– ΙΓΑ άΫγΨ·≤λΓ±ΒΡ¬öΊü���ΓΘΗϋΝν»ΥöβëçΒΡ «�����Θ§”Δ΅χΨήΫ^“ΐΕ…≤ΕΪ@ΒΡ7ΟϊΚΘ±I�����Θ§÷±Ϋ”‘ΎœψΗέΗΏΒ»Ζ®‘Κ≈–ΧéΝΥΥά–Χ���ΓΘ

ΓΓΓΓΏ@àωιLΏ_É…ΡξΒΡΫΜ…φ���Θ§ΉνΫK“‘÷–΅χ’ΰΗ°ΒΡ‘V«σ¬δΩ’ΕχΗφΫKΓΘΡ«²ÄΒΊàD…œΒΡΓΑWreckΓ±‰Υ”¦�Θ§”¦δ¦ΒΡ≤ΜÉHÉH «“ΜΥ“≥Ν¥§Θ§Ηϋ «Ϋϋ¥ζ÷–΅χΚΘôύÜ ß��ΓΔΚΘ―σ÷Έάμ ß–ρΒΡ±·¦ωΒΉ…Ϊ�����ΓΘ‘ΎΡ«²Ä»θ΅χüoΆβΫΜΒΡΡξ¥ζ�����Θ§ΡΡ≈¬ «‘ΎΉ‘Φ“ΒΡΦ“ιTΩΎ���Θ§Έ“²É“≤üoΖ®±ΘΉo“ΜΥ“ë“£λ÷χ΅χΤλΒΡ…Χ¥§����ΓΘ

ΓΓΓΓόD(zhu®Θn)’έ

ΓΓΓΓèΡΓΑ≈»¹Ü ΩΓ±ΒΫ¥σ¹Üû≥ΒΡΨ»ΎH

ΓΓΓΓΫώΧλ���Θ§°îΈ“²É’Ψ‘Ύ¥σ¹Üû≥ΒΡΚΘΑΕΨÄ…œ��Θ§Ω¥÷χΡ«άοΒΡ ·Μ·Ψόν^ΚΆΖ±‰sΒΡ…νΥ°ΝΦΗέ�����Θ§Ω¥÷χ»f΅çΨόίÜ‘Ύ’ΩΥ{ΒΡΚΘΟφ…œ¥©Υσ�����Θ§ΚήκyœκœσΑΌΡξ«ΑΏ@άοΒΡ―Σ”ξ–»οL��ΓΘ

ΓΓΓΓöv ΖΒΡόD(zhu®Θn)’έΆυΆυéß”–Ρ≥ΖNΥόΟϋΗ–���ΓΘ

ΓΓΓΓ1936ΡξΘ§κS÷χΟώ΅χΚΘήäΦΑ¥σ¹Üû≥Ψ·²δΧéΒΡ΅άÖ•ΟC«ε����Θ§”»Τδ «ξê…ς‰sΒ»ΙΌÜTΒΡ≈§ΝΠΘ§±PΨαΕύΡξΒΡΚΘ±IΦ·àF÷πùuîΩέE�����ΓΘ1937Ρξ����Θ§ΓΑ≈»¹Ü Ωû≥Γ±’ΐ ΫΗϋΟϊûιΓΑ¥σ¹Üû≥Γ±��Θ§Ώ@≤ΜÉH «“Μ²ÄΒΊΟϊΒΡΗϋΗΡ��Θ§Ηϋœσ’ς÷χ“ΜΖN¦QΝ―����Θ§¥σ¹Üû≥‘΅àDèΊΒΉœ¥»ΞΓΑΚΘ±Iû≥Γ±ΒΡêΚΟϊ����ΓΘ

ΓΓΓΓ“Μ²ÄΦöΙù(ji®Π)÷ΒΒΟ±Μψ딦ΘΚ1938Ρξ10‘¬Θ§°î«÷»A»’ήäèΡ¥σ¹Üû≥Β«ξë���Θ§ηFΧψΧΛ…œ»AΡœΆΝΒΊïr�����Θ§Ρ«–©‘χΫ¦(j®©ng)ΝνΙΌΗ°ν^Χέ≤Μ“―ΒΡöà”ύΚΘ±I��Θ§ΨΙ»ΜΦäΦäΫ” ή’–Α≤�����Θ§Ψé»κΟώ΅χΚΘήäΩΙ™τ»’Ωή����ΓΘΏ@ΖNΫ≠Κΰ¥σΝx≈cΟώΉεöβΙù(ji®Π)ΒΡΥ≤ιg±≈Αl(f®Γ)Θ§ûιΏ@ΕΈξé”τΒΡΚΘ±I ΖΤΫΧμΝΥ“ΜΡ®ΝΝ…Ϊ���ΓΘ

ΓΓΓΓΫώΧλ���Θ§°îΈ“²É’Ψ‘Ύ¥σ¹Üû≥ΒΡΚΘΑΕΨÄ…œΘ§Ω¥÷χΡ«άοΒΡ ·Μ·Ψόν^ΚΆΖ±‰sΒΡ…νΥ°ΝΦΗέ�Θ§Ω¥÷χ»f΅çΨόίÜ‘Ύ’ΩΥ{ΒΡΚΘΟφ…œ¥©ΥσΘ§ΚήκyœκœσΑΌΡξ«ΑΏ@άοΒΡ―Σ”ξ–»οL��ΓΘ

ΓΓΓΓΒΪöv Ζ≤ΜëΣ±ΜΏzΆϋ����ΓΘΒΊàD…œΒΡΡ«²ÄΓΑWreckΓ±‰Υ”¦Θ§ «œ»Οώ‘Ύ³” éΡξ¥ζΒΡ…ζ¥φ£ξ‘ζ���Θ§ «΅χΦ“‘ΎΖeΊöΖe»θïrΒΡΚΘΫ°ξ΅Ά¥Θ§Ηϋ «Έ“²É“ΣΫ®‘O§F(xi®Λn)¥ζΜ·ΚΘôύ±ΊμöΜΊΆϊΒΡΉχ‰Υ����ΓΘ

ΓΓΓΓ¥σ¹Üû≥≤ΜάœΘ§Υϋ÷Μ «‘Ύ≤®ùΐ¬ï÷–����Θ§≤ΊΚΟΝΥΡ«–©≈fïr¥ζΒΡσ@άΉ�����ΓΘ

ΓΓΓΓΉς’Ώ

ΓΓΓΓ΅άΥ΅≥§

ΓΓΓΓΜί÷ί»’àσ…γΨéΈ·�����Θ§Μί÷ί –ΈΡΜ·νôÜ•���Θ§Μί÷ί –ΈΡΜ·÷«éλ¨ΘΦ“νôÜ•Έ·ÜTΘ§Μί÷ί –’ΰÖf(xi®Π)ΈΡ Ζ―–ΨΩÜT���ΓΘ

ΓΓΓΓ÷ςΨé’f

ΓΓΓΓύ΅±±«≠

ΓΓΓΓ±ΨΈΡ“‘“ΜèàΒΊàD…œΒΡΓΑ≥Ν¥§Γ±‰Υ”¦ûιöv Ζ«–ΩΎ����Θ§÷Ί‰΄1927ΡξΚΘ±IΫΌ¥§ ¬ΦΰΦΑΤδ΅χκH≤©όΡ�ΓΘΥϋ≥§‘ΫΒΊΖΫ Ζ≈cΪCΤφîΔ ¬Θ§…νΩΧΫ“ ΨΝΥΫϋ¥ζ÷–΅χΚΘΫ° ß–ρ���ΓΔ÷ςôύ¥ύ»θ≈c΅χΦ“÷ΈάμάßΨ≥�Θ§≤Δ‘ΎΓΑ≈»¹Ü Ωû≥Γ±÷ΝΓΑ¥σ¹Üû≥Γ±ΒΡΒΊΟϊΗϋΒϋ÷–�Θ§ΏΒÜ•”¦ë¦≈cΏzΆϋ�ΓΔΏÖΨâ≈c÷––Ρ����ΓΘ“ΜΤΣ”– ΖΉRδhΟΔ≈cΦ“΅χ«ιë―ΒΡΈΔ”^ΚΘΫ° ΖΓΘ

ΓΓΓΓ

ΓΓΓΓ